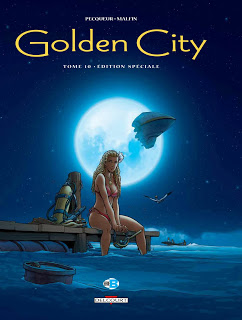

Une série en or

On aime bien le charme indéfinissable de cette BD qui rappelle un peu l’adorable série du brésilien Leo(1).

Avec Golden City, Daniel Pecqueur (scénario) et Nicolas Malfin (dessins) nous emmènent dans un futur pas si lointain : la Terre et ses eaux sont polluées (refrain connu), les plus riches se sont réfugiés dans une île flottante, Golden City, protégés des affreux jojos restés à terre.

Parmi les laissés pour compte sur le rivage, une petite bande d'orphelins débrouillards.

Parmi les milliardaires, le pdg d'une multinationale pharmaceutique, beau, riche, fort et intelligent, il a tout du Golden Boy mais garde quand même bon cœur d'autant qu'il va se retrouver victime d'une sombre machination. S'ensuivront au fil des albums tout un lot de divers complots, traîtrises variées et retournements inattendus.

Alors oui, malgré quelques facilités un peu racoleuses (écologie à la mode, high tech branchée, maillots de bain échancrés(2), ...), malgré la répétition des rebondissements qui font durer la série, on aime bien le charme un peu naïf de ces albums, le côté pas prise de tête de cette histoire, le dessin clair et lumineux tracé par Nicolas Malfin, les péripéties rocambolesques tissées par Daniel Pecqueur, le machiavélisme des très sévères méchants et l'enthousiasme sympathique des gentils débrouillards.

On peut toutefois s’arrêter au numéro 6 de la série : à partir du 7, Pecqueur peine un peu à relancer une nouvelle saison sans trop savoir s’il lui faut plonger sa cité d’or au fond de l’eau ou l’envoyer dans l’espace. Ce qui permet d’ailleurs à Nicolas Malfin de nous offrir de nouvelles planches aux bleus profonds et lumineux.

Juste un cran en-dessous de la série de Leo déjà citée, sans doute car on n’y retrouve pas la poésie extraterrestre, le petit supplément d’âme apporté par le brésilien.

Quelques planches à cliquer : [1] [2] [3] [4] [5]

(1) - Aldebaran, Betelgeuse et Antares, une série dont on reparlera bientôt à l'occasion de la sortie du n° 5 d'Antares

(2) - euh, ben oui, BMR il aime bien les maillots de bain justement …

Pour celles et ceux qui aiment les belles images.

D'autres avis sur SensCritiques.

Les spectateurs se pressent dans les rares salles qui veulent bien diffuser

Les spectateurs se pressent dans les rares salles qui veulent bien diffuser

aujourd'hui.

aujourd'hui.

Still the water

Still the water Donc

bienheureux ceux qui comme nous, auront franchi ces obstacles : ils

seront finalement touchés par la grâce et pourront assister à quelques

scènes qui relèvent tout simplement de la pure magie du cinéma.

Donc

bienheureux ceux qui comme nous, auront franchi ces obstacles : ils

seront finalement touchés par la grâce et pourront assister à quelques

scènes qui relèvent tout simplement de la pure magie du cinéma.

[…] Il ne suffit pas de dire vrai pour que le livre soit sincère.

[…] Il ne suffit pas de dire vrai pour que le livre soit sincère.

[…] – Vous, les Français, vous n’avez pas besoin d’histoire, vous avez besoin de héros !

[…] – Vous, les Français, vous n’avez pas besoin d’histoire, vous avez besoin de héros ! […] Chacun dénigrait chacun et couchait avec la femme de l’autre. On brûlait son ennui à la belote et sa malaria au Pernod. On était aux colonies, on ne s’aimait pas beaucoup, mais il fallait se serrer les coudes pour survivre aux hostilités du dehors : les Nègres et la jungle, la vermine et l’ennui.

[…] Chacun dénigrait chacun et couchait avec la femme de l’autre. On brûlait son ennui à la belote et sa malaria au Pernod. On était aux colonies, on ne s’aimait pas beaucoup, mais il fallait se serrer les coudes pour survivre aux hostilités du dehors : les Nègres et la jungle, la vermine et l’ennui.

Ne pas le voir serait un péché !

Ne pas le voir serait un péché ! Neuf ans déjà !

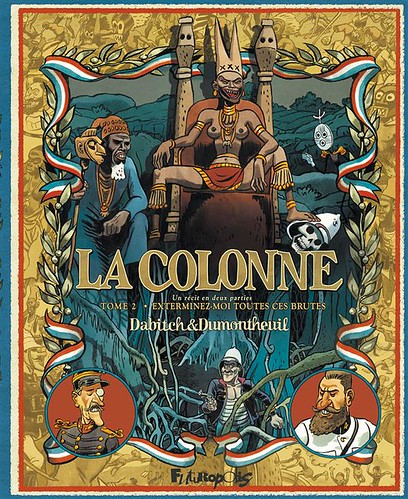

Neuf ans déjà ! Alors on va prendre le contrepied de ces esprits chagrins vampirisés par de supers héros aux cornes sataniques et aux dents pointues et on va épingler un coup de cœur. Na !

Alors on va prendre le contrepied de ces esprits chagrins vampirisés par de supers héros aux cornes sataniques et aux dents pointues et on va épingler un coup de cœur. Na !